- LINE

- SNSマーケティング

- キャンペーン

- デジタル広告

施策の目的別で解説!売りや集客につなげるLINEキャンペーン事例3選

概要

LINEは日本国内で年代を問わず幅広いユーザーに利用されているコミュニケーションツールです。そのため、ユーザーにとってキャンペーンへの参加ハードルが低く、多くの企業がプロモーション施策として積極的に取り入れています。

しかし、一口に「LINEキャンペーン」といっても、その種類やアプローチ方法はさまざま。本コラムでは、「目的別」に効果的なLINEキャンペーン事例をご紹介し、プロモーション設計のヒントをお届けします。

※弊社事例ではないものも含まれています

目次

- LINEキャンペーンの種類

- オープン型

- クローズド型

- LINEキャンペーン事例

- 事例①購買促進目的

- 事例②来場促進・集客目的

- 事例③トライアル喚起目的

- まとめ

LINEキャンペーンの種類

LINEキャンペーンの応募方法は、大きく2つに分けられます。

1. オープン型

友だち登録やアンケート回答、クイズ参加など、商品購入を伴わず誰でも気軽に参加できるタイプのキャンペーンです。参加ハードルが低いため、多くのユーザーとの接点づくりや認知拡大に効果的です。

2. クローズド型

会員登録や店舗への来店、商品購入(レシート画像やバーコード送信、シリアルコード入力など)など、何らかの条件を満たした人だけが応募できるタイプのキャンペーンです。特に「購入」を条件とする場合は「マストバイキャンペーン」と呼ばれます。購買行動や来店促進など、目的に応じて設計できます。

このように、目的やターゲット層によって最適な応募方法を選ぶことで、より効果的なキャンペーン設計が可能になります。

LINEキャンペーン事例

事例①購買促進目的

参加方法:写真orレシートアップロード

フラッグがキャンペーン設計・運営を担当した「薩摩酒造 黒白波 LINEレシートキャンペーン」は、ユーザーが商品を購入し、その利用シーンを写真でアップロードすることで参加できるキャンペーンです。購入というアクションを必須条件とすることで、確実に購買促進へつなげています。

写真アップロードやレシートキャンペーンは、誰でもスマホから簡単に参加できる手軽さが魅力です。特にレシート応募の場合、「実際に購入した証拠(購買証明)」が応募条件となるため、確実な購買促進につながります。

薩摩酒造 黒白波 LINEレシートキャンペーンの詳細はこちら

事例②来場促進・集客目的

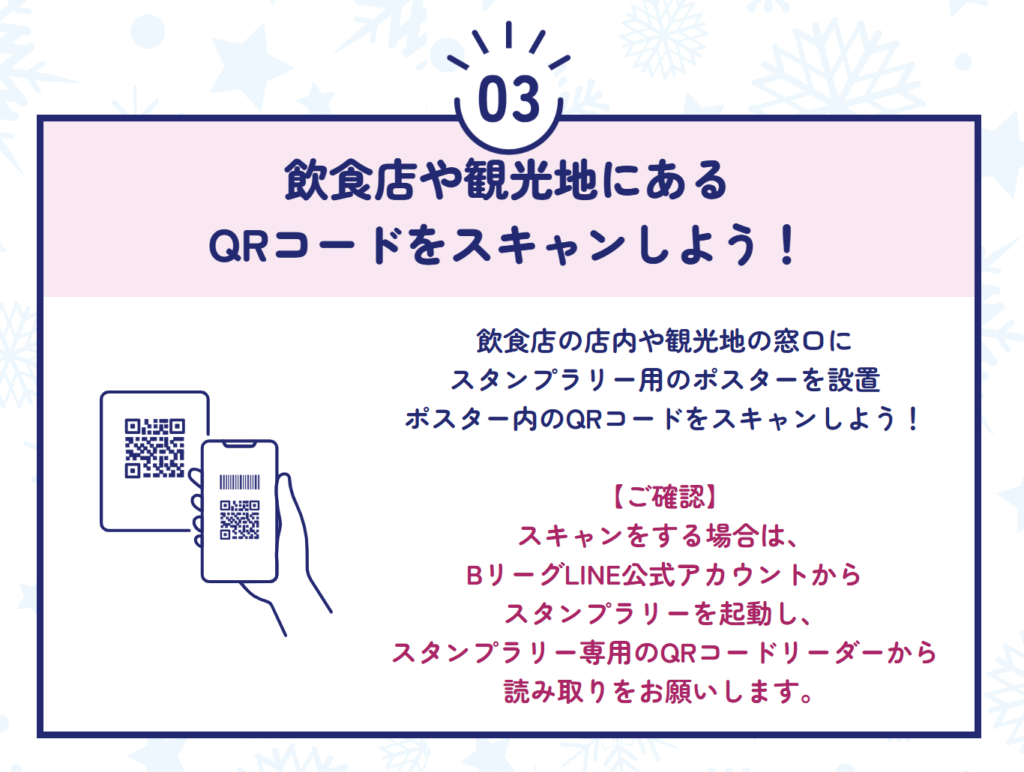

参加方法:スタンプラリー形式

(引用:B.LEAGUE ALL-STAR GAMEスタンプラリー)

B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO水戸市実行委員会は、来場者の回遊や参加を促進するスタンプラリーキャンペーンを実施しました。対象店舗やイベント会場でスタンプを集めて応募する形式のキャンペーンです。

スタンプラリー形式のキャンペーンは、複数回の来店やイベント参加を促す仕組みで、リピーター化や現地への誘導効果が高いことが特徴です。ゲーム感覚で楽しめるため参加ハードルも低く、多くのユーザーとの継続的な接点づくりにもつながります。LINEの手軽さと即時性を活かした販促・集客施策として、非常に有効な方法です。

事例③トライアル喚起目的

参加方法:ビンゴ形式

(引用:サントリー春のBINGO祭り)

サントリーは、複数ブランド(ザ・プレミアム・モルツ、金麦シリーズ、ほろよいなど)を対象としたビンゴキャンペーンを実施しました。

対象商品を購入し、そのバーコードをLINE上で読み込むことでビンゴシートに穴が開き、ビンゴ達成ごとにPayPayポイントなどの景品に応募できるというキャンペーンです。ビンゴ達成ごとにPayPayポイントなど景品への応募権が獲得でき、新規顧客にも気軽にチャレンジしてもらえる設計です。

一人1日1マスまでという制限もあり、「あともう一度」の購買行動を自然に促します。幅広い商品ラインナップを横断して試してもらうことで、多角的な商品訴求とファン化につながっています。

まとめ

LINEキャンペーンは目的によって設計も成功パターンも大きく異なります。

「購買促進」「来場促進・集客」「トライアル喚起」など、それぞれ課題に合った手法選びが成果への近道です。お客さまの課題にあわせてどんな仕組みが最適かなど、ご提案できますので、お気軽にご相談ください。

LINEキャンペーンを費用対効果高く安全に実施するなら「キャントピ」!

フラッグではキャンペーンマーケティングサービスを提供しています。

導入実績は900件以上、約80%の高いリピート率を誇ります。私たちは豊富なデジタルプロモーションでの経験・知見に基づいたプランニングで、企画からクリエイティブ制作・広告運用・賞品発送まで一気通貫でお客さまの課題解決に貢献いたします。ぜひ気軽にお問い合わせください!

お知らせ

SNSキャンペーンなら「キャントピ」!

リピート率80%!「キャントピ」